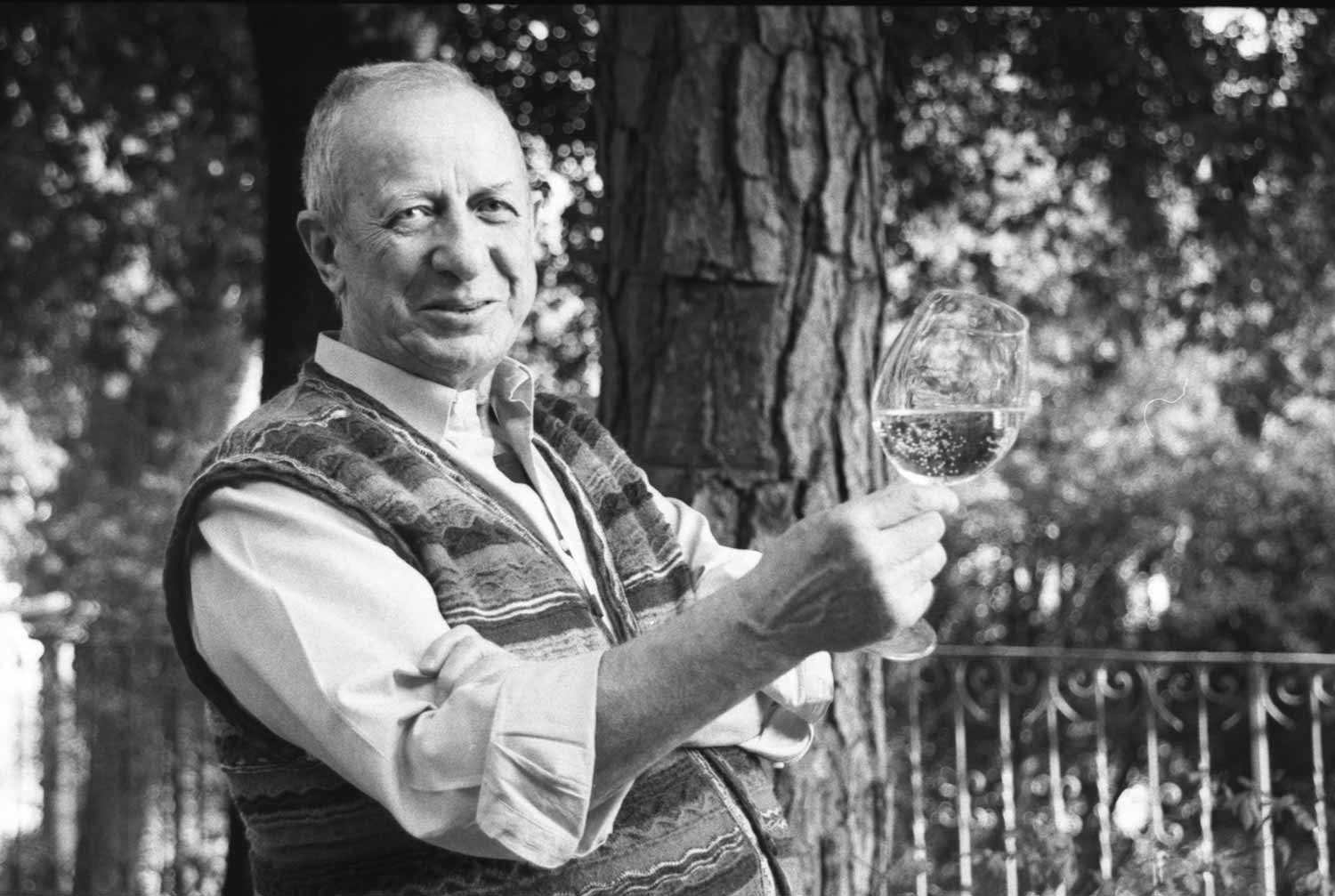

Le origini

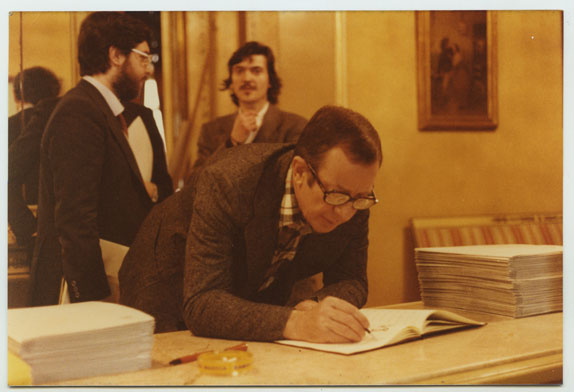

Luigi Veronelli nacque a Milano il 2 febbraio 1926, secondogenito con il gemello Giovanni, di Adolfo, imprenditore chimico, e di Claudia Genta; primogenita, la sorella Marisa.

Nel 1948, sposò Maria Teresa Pina, bergamasca e figlia di pasticceri, con cui ebbe tre figlie: Benedetta, Chiara e Lucia.

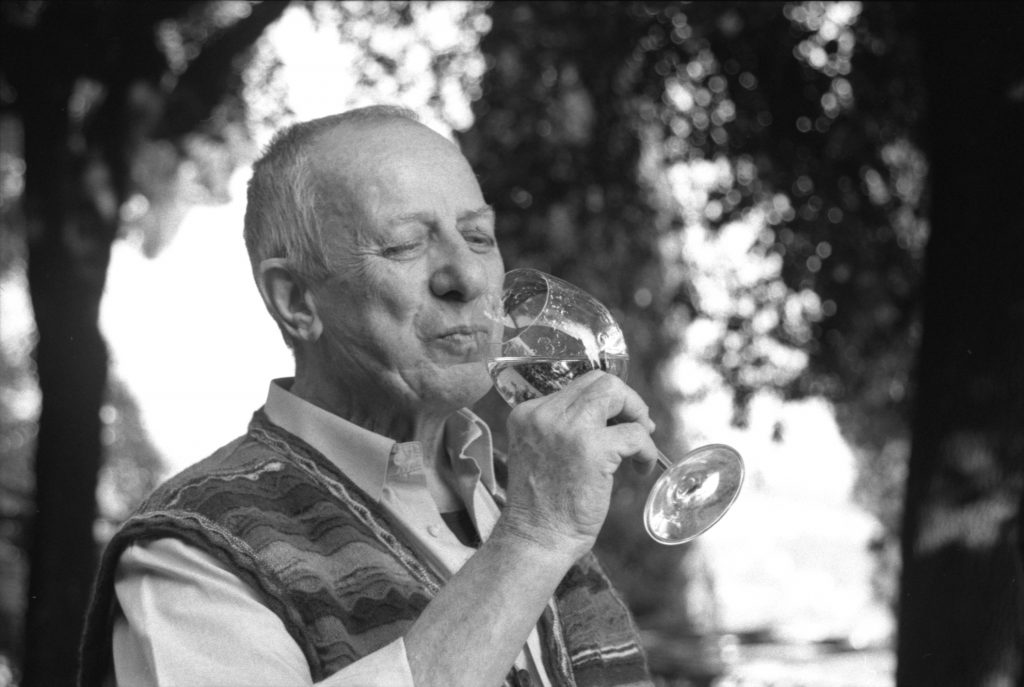

Crebbe in famiglia benestante, con il culto della buona tavola. Proprio in casa celebrò il “battesimo enoico”; il giorno della prima comunione il padre gli concesse l’assaggio del vino con parole severe e affettuose insieme: «Il vino va bevuto con rispetto, perché dentro c’è la fatica dei contadini». Parole per lui indelebili.

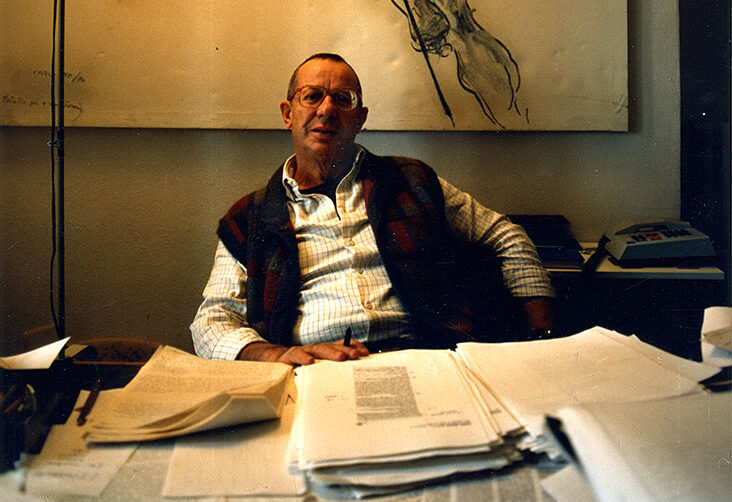

Si diplomò al liceo classico; per volontà paterna si iscrisse a ingegneria chimica ed entrò in azienda; non portato, abbandonò entrambe alla morte del genitore e passò a filosofia, alla Statale di Milano, ove divenne assistente di Giovanni Emanuele Bariè, cattedra di filosofia teoretica, sino al suicidio del professore, nel 1956.

Investì buona parte dell’eredità paterna in viaggi di istruzione, Francia in primis, e nella cultura (libri antichi e incisioni).

Amava lo sport, lo sci in particolare (lo praticava e partecipò a varie edizioni dei campionati giornalistici, vincendo titoli in slalom speciale) ed era tifoso interista.