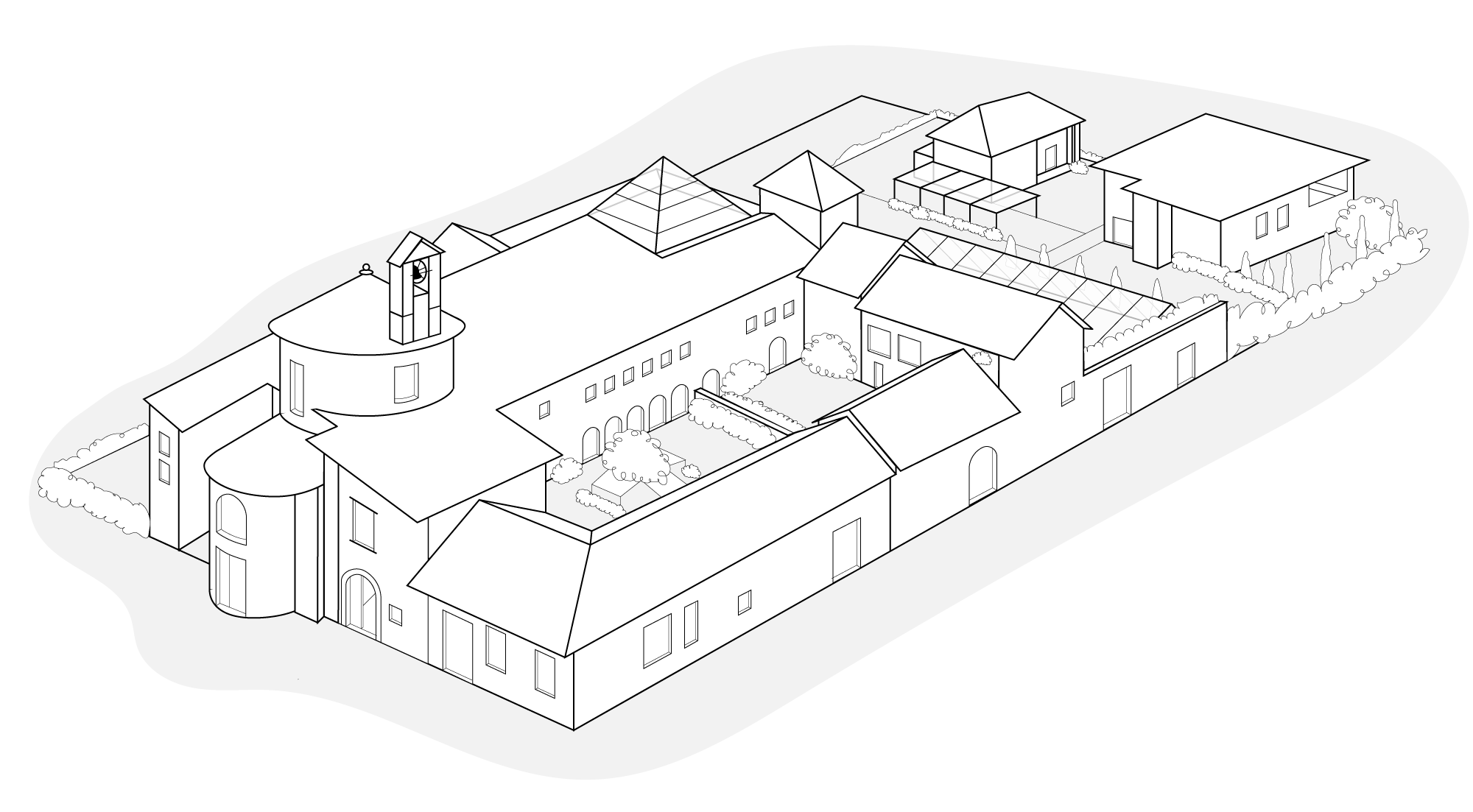

Clicca i pin sul disegno e scopri gli ambienti del Percorso espositivo presso il Convento dei Neveri.

Gli ambienti da scoprire

SALA ASSAGGI

Lo dice la parola: è il luogo destinato alle degustazioni e ai conversari.

In casa Veronelli, va detto, non ne esisteva una in senso stretto; v’era, accanto al suo studio, un tavolo su cui si appoggiavano i vini del giorno.

Quei vini venivano poi assaggiati per lo più a tavola, durante i pasti, e lui aveva sempre con sé taccuino e penna, o registratorino. Durante pranzi e cene inoltre, condivideva l’assaggio – per volerne conoscere loro parere – con i suoi ospiti.

Nella sala, ampia e lucente, impera gran bel tavolo in legno, tutto da ammirare per imponenza e fattura; sulle pareti, a ornamento, testi veronelliani sulla degustazione (la funzione di occhio, naso e bocca) ed evocative immagini con lui “in azione” (a simbolo di queste ultime, il celeberrimo scatto in bianco e nero dell’altrettanto celeberrimo Toni Thorimbert).

Da qui si accede alla cantina, si sale all’archivio, si raggiunge la caffetteria e s’apre gradevolissimo dehors; trovano spazio inoltre, vetrinette contenenti una meditata selezione di grappe (facenti parte esse stesse della cantina veronelliana).

CANTINA

Potrebbero bastare le parole di Veronelli per descriverla: “Ho orgoglio, ho grande orgoglio di questa cantina, 70000 bottiglie e quasi tutte italiane…”.

È il numero massimo raggiunto, distribuito in due ambienti, separati ma vicini, ad occupare una superficie di circa 400 metri quadrati.

La cantina è ricostruita conforme all’originaria, in Bergamo Alta.

Le bottiglie sono adagiate all’interno di elementi di cemento grezzo, a sezione quadrata e con gli angoli arrotondati, di quelli che si usano in edilizia.

Sono affiancati in modo da creare un reticolo di passaggi perpendicolari e da permettere all’occhio di volgersi sia a sinistra sia a destra.

Ogni elemento, o box, ha un numero, rigorosamente scritto a mano, e un’appartenenza.

Mirabile intuizione, il cemento: è materia indeteriorabile e indeformabile.

Il legno, qui, è stato preferito al cemento solo per le bottiglie, di grande formato (alcune anche dedicate), separate dalle altre e verticali, con l’intento di esaltarle e facilitare la lettura delle etichette.

Il fascino è dunque dato dall’essenziale, un fascino polveroso di bottiglie antiche, un aroma forte di vini che si mescolano… Vini blasonati che si alternano a sconosciuti vini, tutti egualmente rispettati, curati e schedati.

Ove possibile, s’è mantenuto l’inserimento delle bottiglie in ordine alfabetico per nome del vino: dissacrante, paritaria grandezza dell’anarchia veronelliana.

Annotazione fondamentale: Veronelli non raccoglieva bottiglie per collezionarle; per lui erano uno strumento di lavoro quotidiano, vivo, sorgente indispensabile di studio e di confronti continui e incrociati, per seguire, dei vini, anche l’evoluzione nel tempo.

“Il vino va bevuto come si beve una creatura, col massimo del rispetto e della possibile conoscenza”.

ARCHIVIO

La documentazione cartacea e – minore – mediatica dell’archivio copre, con alcuni vuoti, un arco temporale di circa 50 anni.

I vuoti, dovuti a un furto avvenuto durante uno sfortunato giorno di trasloco, riguardano in particolare la corrispondenza e i ritagli di articoli, anche se, deo gratias, non ne è compromessa l’interezza.

Veronelli ha scritto tantissimo e conservava non di meno. Chili e chili di carta. Necessario un (ragionato) repulisti, compiuto nel biennio 2010-2012.

Repulisti grazie cui la catalogazione, oggi, è più organica e accessibile.

Usato un criterio di suddivisione tripartito: per argomenti, per ordine alfabetico, per cronologia.

Tra i materiali, citiamo: gli scritti (articoli, pubblicati e no; testi per convegni, o per conferenze, o per prefazioni o presentazioni di libri altrui; appunti amanuensi, per esempio); la fitta corrispondenza e i carteggi; la rassegna stampa; la stesura di progetti (per consulenze, editoriali, iniziative pubbliche, ecc.); i canovacci di alcuni programmi televisivi, altro ancora.

CAFFETTERIA

Forse, l’unico corpo estraneo nel percorso espositivo veronelliano.

A ben pensarci però, il caffè anche per lui era rito e necessità (a colazione ne beveva – a distanza di alcuni minuti l’uno dall’altro – due, e poi post pranzo).

Così, questa caffetteria – preesistente e funzionante – ben si presta, attraverso altri materiali, a ulteriori racconti su di lui, magari frammentati come i dialoghi da bar, a rivelare il suo eclettismo, la sua creatività, la sua inclinazione a sperimentare: siano d’esempio i disegni per la serie di bicchieri Gli Orseggi, di Alessi, e per il suo tastevin (entrambi in esposizione), i pannelli con nomi e menu dei ristoranti che parteciparono al campionato gastronomico lombardo, ideato insieme a Gianni Brera, o quello con le ricette di alcuni suoi cocktail.

Insomma, la versatilità del convento ben si sposta con la versatilità veronelliana.

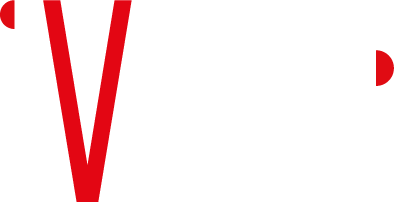

STUDIO

Nessuna intenzione feticista nella ricostruzione (parziale, invero) dello studio di Veronelli.

Solo il desiderio, mosso da innocente pathos, di evocare ciò che accadeva in quel che è stato il luogo principe del suo lavoro intellettuale; lì, dava forma alle idee e alla scrittura; lì, accoglieva la carovana di umanità che – disparate le motivazioni – voleva incontrarlo o lui invitava; lì, riassaggiava, in solitaria, i vini che più lo inquietavano; lì, leggeva i giornali e ascoltava – chiedeva di non essere disturbato – il radiogiornale RAI delle 19.

Vi si trovano: la scrivania (con carte miste e disordinate, il fermacarte, bottiglie sia piene sia vuote), gli amatissimi dizionari (Battaglia in primis), la raccolta pressochè completa delle sue opere, una piccola selezione di libri antichi e preziosi.

A ornamento, alcuni pannelli che lo ritraggono nel suo vero studio, quasi a richiamarne la presenza, e che lo colgono in altri momenti di vita, più alcune simpatiche caricature (di Bruna, Giannelli, ad esempio).

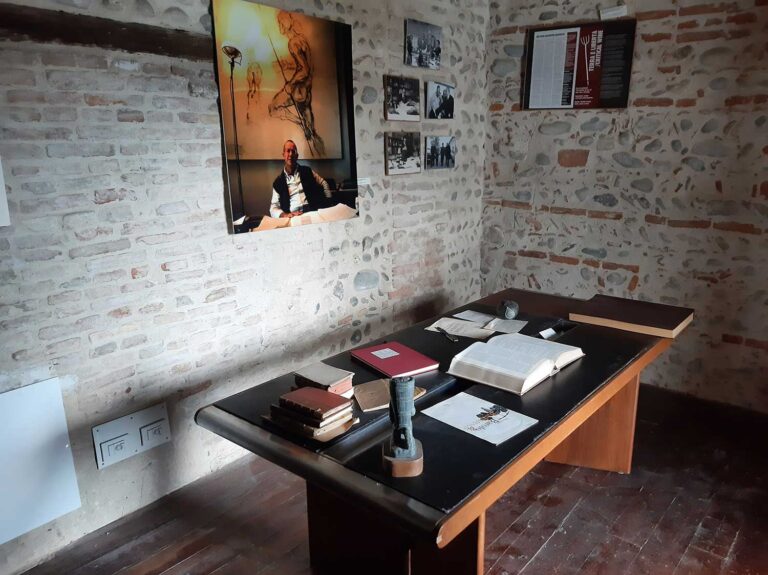

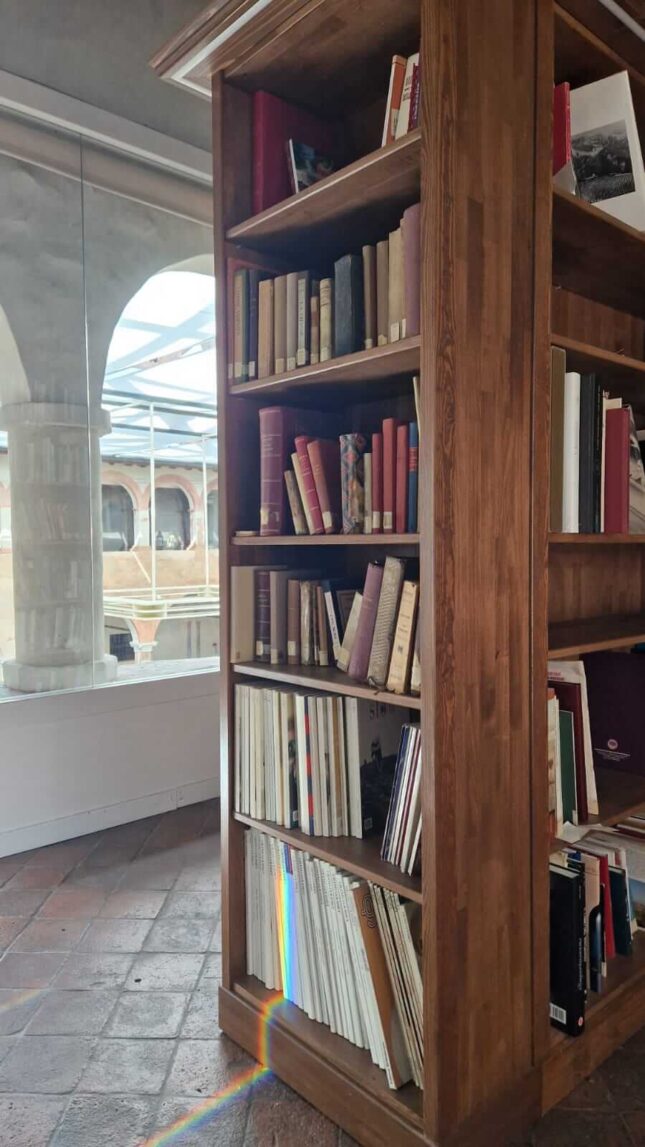

BIBLIOTECA

La biblioteca è posta al primo piano, in grande e suggestiva stanza con vetrate da un lato (s’affacciano sul salone ricevimenti) e arcate cinquecentesche, chiuse, dall’altro.

Consiste in una raccolta specialistica di 6500 volumi circa, a tema cucina (ricettari, manuali, saggi, monografie, ecc.), vino (enologia, manuali, saggi, monografie, ecc), distillati, civiltà contadina.

Il corpo maggiore consta di testi del XX secolo (nel novero ve ne sono anche di più vecchi, alcuni antichi) e in gran parte italiani, cui s’aggiunge interessante cernita straniera.

La raccolta si ferma all’anno della morte di Veronelli (2004), ma sono incluse alcune centinaia di libri successivi (pubblicati dal 2005 al 2022).

Non è esaustiva – nessuna lo è in assoluto –, è la “sua” biblioteca, meditata, organica a suo modo, che ci dice – dato che più interessa sottolineare – quanto Veronelli leggesse, si documentasse e volesse apprendere.

Poi esiste… l’”altra” biblioteca, quella personale, della sua formazione (classica e filosofica) e della sua predilezione (per anni è stato accanito bibiofilo, di collezioni anche rare e preziose, di autori del ‘700 francese in particolare).

È la biblioteca che ci dice di contro, cosa Veronelli amasse più di tutto leggere (letteratura, poesia, filosofia) e di cui si può ammirare – ma nella saletta in cui è riprodotto il suo studio – una ragionata esemplificazione.

Richiedi una visita guidata

Puoi prenotare una visita guidata al Convento dei Neveri dove è allestito il percorso espositivo su Luigi Veronelli.